私が障害者グループホーム(以下GH)に入居したのは20代半ばの時だった。そこから約5年半GHで暮らして、30代前半の今、アパートで居宅介護(ホームヘルパー)や訪問看護を受けながら一人暮らししている。GHに入ったきっかけは、当時病状が不安定で入退院を繰り返しており、見兼ねた主治医が「病状安定のために、親元を離れて暮らす家を見つけましょう」と言ったからである。

GHに入り、GHから卒業した今、思うこと。それは「入る選択も、出た選択も間違っていなかった。しかし、入る前にもっとGHについて色々なことを知りたかった」ということである。だからこそ、これからの暮らしを考える方の参考になったらなと思い、この記事を書いている。

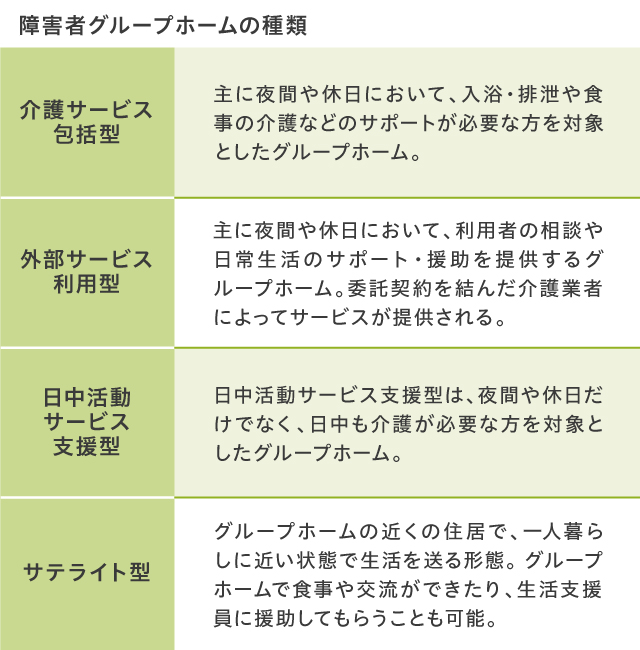

障害者グループホームの種類と対象者

そもそもGHとはどのようなところなのか簡単に説明しようと思う。

障害者グループホームとは?

障害者総合支援法に定められた障害福祉サービスの一つで、一人暮らしを営むことが難しい身体障害(難病含む)・知的障害・精神障害などの障害を持つ人が、食事、排泄、入浴、金銭管理、日常の相談などのサポートを受けながら共同生活を行う場である。具体的には、以下のような種類がある。

詳しくは下記のリンクをご参照いただきたい。

LITALICOワークス:障害者グループホームとは?

https://works.litalico.jp/column/system/032/

どのような暮らしをしているのか

親元を離れたい、病院から退院したい…そういったときに「一人暮らしが不安ならGHはどうですか?」とよく言われる。しかし、その暮らしの実態は入るまであまりわからない。一例として、私が住んでいたGHでの暮らしを紹介する。

私が住んでいたGHは介護サービス包括型の中でもアパート型でいわゆる一軒家タイプとは異なり、各居室が独立していて、常に職員の目が届くような構造ではなかったため、身の回りのことの多くは自分でできる、自立度の高い人が多かった。

10人定員で、職員にあたる人は24時間常駐はしていない。私のいたところでは職員は365日体制ではあったが、16-9時の夜間勤務であった。これは9-16時の日中はそれぞれどこか仕事や作業所などに外に通っていることを想定しているからである。

GHでの1日の流れ

GHの運営上の一日は16時から始まる。毎日16時に世話人が2人出勤して、夕食を作る。食事は、朝・夕とも、施設向けの食材配達会社からレシピと材料が届いており、その手順に従って作るものだった。18-20時の間に各自食堂(アパートの一室)に来て夕飯を食べる。その後は食堂で大きいテレビを見たり、他の利用者や職員と話しても良いし、部屋で好きなことをしたり、掃除や洗濯など家事をしても良い。

食事後から就寝頃の間に、職員に手伝ってほしいことがあればお願いする。ただ、あくまで自立支援なので、できることは自分で行うのが原則だ。なお、私がいたGHは、帰りが遅くなることさえ伝えておけば、特段門限などもなかった。

朝になったら、6-8時の間に食堂に朝食を食べにくる。基本的には、その後何かしらの日中活動のために外出することを推奨されている。例えば、就労継続支援事業所、デイケア、就労などだ。曜日ごとにこれらを組み合わせている人もいた。

そして夕方に、またGHへ帰ってくる。

夜間・宿直体制のメリット

これは暮らしの支援なので、365日休みなく世話人さんが来てくれていた。私のいたGHは職員が宿直体制で泊まり込みだったため、私にとっては、真夜中にも同じ建物内に世話人がいて何かあったら対応してくれることの安心感がメリットとして一番大きかった。

GHは自立支援のための場所なのか、家なのか

よく「GHで一人暮らしの練習をしましょう」という言葉を聞く。しかし、果たしてGHは一人暮らしの前段階になりうるのだろうか?

障害者総合支援法では、障害福祉サービスを大きく「介護給付」「訓練等給付」の2つに分類している。GHは、そのうちの「訓練等給付」に位置づけられる。これは、障害を持つ人が地域で自立した生活を行っていけるよう、知識や技術を身につけるための制度に対して支給されるもので、他には就労支援系の制度などがあてはまる。つまり、GHでは自立のための知識や技術を身につける場所とされているわけだ。

ただ、居住している私たちにとって、GHは「家」でもある。外で頑張ってきて、家に帰ってほっと一息、ではなく、家でも自立に向けて訓練!なのか?私はそこに少しもやもやを感じる。

利用者それぞれが抱える事情

私がいたGHの利用者の居住理由は様々だった。今は大きな困りごとはないが、親亡き後を考えてGH入居を決めた人、児童養護施設や路上生活、生活困窮者のための施設を経て来た身寄りのない人、精神科病院からの退院先として来た人、成人になり親からの自立を目指して来た人…など。自立支援のために来た人も、ここしか住めないから来た人もいる。

近隣にも、特定の障害に特化し、期間を決めて(通過型)入居して自立に向けた手厚いサポートをしてくれると評判のGHもある。ただ、地域差はあるものの、通常はそういうところは空きがなく、入ろうとしても数年待つのが普通だ。そういうところは自立への練習としては良いのだろうが、待つ間の家がないと入れない。

「今、とにかく屋根のある場所に住むにはここしかなかった」「でも身の回りのことは大体自分でできる」という人たちも私がいたところには多くいたし、逆に自立のための支援介入はほぼなかった。

一人暮らしとGH、結局どちらが良い?

令和6年の障害福祉サービス等報酬改定にて、「自立生活支援加算」が新設され、GH入居中に退去、そして一人暮らしに向けての支援を行ったり、退去後も一定期間一人暮らしが円滑に行えるよう元のGH職員が支援することで報酬がうまれる制度も新設された。また、従来からの制度として一人暮らしへの定着を支援する家事、体調、手続き、相談など色々な面からサポートする「自立生活援助」も存在する。こうみると、やはり一人暮らしはGHより難しいことのように感じるかもしれない。ただ、一人暮らしを選択すれば居宅介護(ヘルパー)や通院等介助、移動支援などが利用できるため、一人暮らしの技術面的な部分はだいぶ制度でカバーすることができる。

GHには空きがなく選べないどころか、どのようなところか情報がないことも多いが、それでも色々なGHがあることを知り、必ずしも一人暮らしが技術面に関してはGHより上ということでもないと知って、自分が何を大事にしたいのかを是非考えてほしいと思う。

まとめ

いま、脱施設化・脱精神科病院・地域移行などと言われ、GHが障害者の暮らしの場として注目されている。

確かにGHはひとつの有力な選択肢ではある。しかし「GHを経験しないと一人暮らしは無理ですよ」ということもないと思っている。なぜなら家事や一人での通院の難しさは一人暮らしになっても障害福祉サービスを活用しながらどうにかしていく手段があるし、GHの集団生活のストレスが厳しければ、一人暮らしではそこに悩むことがないなど、GHと一人暮らしで求められることは必ずしも一致しないからだ。

ここで暮らしたい、こうありたいという希望がそのまま叶うことは難しいかもしれない。それでも、生活の構築を制度のパズルのように組み合わせるのではなく、自分が願う暮らしの在り方を描いて、そこから逆算して誰もが住まいや支援の形を選んでいけるようになったらなと切に願っている。